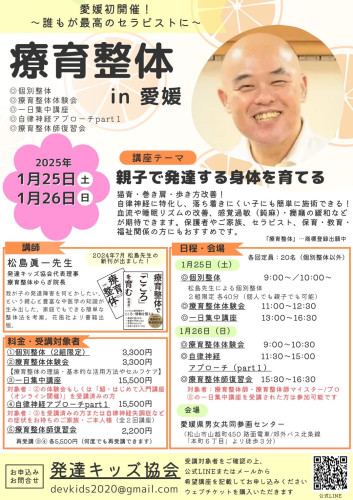

✨1/25.26✨療育整体愛媛講座について

❤はじめに❤

❤療育整体(商標登録申請中)

についてはコチラを参照ください❤

発達キッズ協会 代表理事の

松島眞一先生がついに愛媛に!!

愛媛県🍊初!の療育整体師養成講座が

2025年1月25日・26日に開催されます。

この機会に皆さんも療育整体師になりませんか?

※発達キッズ協会主催の

体験会と、1日集中講座を受講すれば

「療育整体師」と名乗ることが可能

さらに、

・自律神経アプローチpart1

・自律神経アプローチpart2を受講すれば

「療育整体師マイスター」に認定されます。

[お申し込みについて]

※受講には順序がございます。

【対象者】をご確認の上、チケットの購入をお願いします。

・不明な点がありましたらチケット購入の前に協会にお問い合わせをされると良いと思います。

公式LINE

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=178tvmlc

《DAY1》2025年1月25日(土)

11:00~12:30

★療育整体体験会 3,300円

【対象者】松島先生主催の体験会がはじめての方

https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/12240106013257

13:00~16:30

▲1日集中講座 15,500円

【対象者】★もしくは、「超・はじめて入門講座(オンライン開催)」を受講済みの方

https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/91702005231048

13:00~16:30

▲一日集中講座(再受講者用)5,500円

【対象者】一日集中講座を受講済みの方で「再受講」される方

https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/25244100202045

《DAY2》2025年1月26日(日)

9:00~10:30

★療育整体体験会 3,300円

【対象者】松島先生主催の体験会がはじめての方

https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/10020102243901

11:30~15:00

◆自律神経アプローチ講座パート1 15,500円

【対象者】一日集中講座まで受講済みの方、自律神経失調症などの症状をお持ちのご家族・ご本人様(全2回講座)

https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/40205002193012

11:30~15:00

◆自律神経講座パート1(再受講者用) 5,500円

【対象者】◆を受講済みの方で「再受講」される方

https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/25244100202045

15:30~16:30

♡療育整体師復習会 2,200円

【対象者】(療育整体師、療育整体師マイスター限定)25日修了者もOK!

https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/40010201123524

【会場】愛媛県男女共同参画センター

(松山市山越町450 路面電車/郊外バス北条線「本町6丁目」より徒歩3分)

※近隣のスーパーまで徒歩5分かかります

【お問合せ】発達キッズ協会

📨メール

devkids2020@gmail.com

公式LINE

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=178tvmlc

令和6年度東温市教育委員会保育幼稚園課主催 「放課後児童クラブ障害児受け入れ推進事業研修会」にて登壇させていただきました

令和6年度東温市教育委員会保育幼稚園課主催

「放課後児童クラブ障害児受け入れ推進事業研修会」にて登壇させていただきました

講演テーマ

「子どもの心を知りたい・気づきたい

~かんしゃく・暴言なんで?~」

東温市内9か所の児童クラブの職員の皆さまが参加いただきました。

子ども達と接するためのヒントを得られるような研修をお伝えしてきました。

どんな子にでも「できるようになるための」支援を入れていくと

上手くいくことがあります。

子どもは決して

「困らせてやろう」とか

「わざとやってやる」という悪意をもって行動していない

原因を子どもや保護者にあると見れば、支援者はそれ以上のことをしなくてもいいから

私も昔は「しょうがないよね〜」で終わらせていました

何度言ってもやる子は

・大人が伝わらない伝え方をしていないか?

・記憶力が乏しくないか?

・刺激を受けやすくないか?

・そこは問題にしなくてもいいことなのかも?

など

別の角度から見てみる

広い視野で見てみる

遠回りのようだけど信頼関係を壊さない最短ルートです

もっと上手く伝えていきたいと思いました。

ご参加いただいた先生方

InstagramやFacebookのフォローをしてくださった先生方

ありがとうございます🥹

最後に。川手を講師に推薦してくださったK児童クラブのI様。ありがとうございました

令和6年度東温市立幼稚園・こども園教育研究協議会 「夏季研修会」

令和6年度東温市立幼稚園・こども園教育研究協議会

「夏季研修会」にて登壇させていただきました

講演テーマ

「支援者のためのストレス管理と子どもに寄り添うコミュニケーション術」

「私、頑張ってるなと思えました」

「反省もしちゃうけど、自分の事を褒めてから眠りにつこうと思います」

「自分のストレスを出してと言われて何も出てこなかった。本当に無いのか、感じていないのか?」

「自分のための」研修は子どもも支援者も笑顔にすると思っています

支援者もにんげんだもの

職場での自分

家庭での自分

全部ひっくるめてストレス管理をする

普段子ども達と接している先生方はとても明るく元気いっぱい!

ゲラゲラ笑いながらの温かい研修時間となりました。

最後に。川手を講師に選んでくださった担当のA先生。ありがとうございました